《走进中大》走访中大六个获选香港政府第二轮「产学研1+计划」(RAISe+)项目的主要研究人员,此为报道系列之二。该计划旨在促进本地大学将研发成果转化及商品化,并为每个获批项目提供高达一亿港元的资助。连同去年在首轮获选的七个项目,中大至今共有13项研究获得资助,数目为全港院校之冠。

郭嘉威博士早在攻读硕士学位的时候,已对机械人模仿人手的能力感到好奇。「我很喜欢研究机械人,特别它的操作、多角自由度下的协调、他们协调之后产生的效果等。」这位自动化与计算器辅助工程学研究生于是研发出一部能临摹王羲之等著名书法家字迹的机械人,并以此开始自己的研究生涯。二十年过去,目前是中大机械与自动化工程学系教授的郭嘉威,近年开发另一款机械人系统,应用潜能更远超当年。

郭教授研发的机械人系统让外科医生为癌症患者施行微创手术,无需外部创口,即可切除体内肿瘤,减低对病人伤害。教授说:「我们透过这部机器,扩展手术机械人能触及的范围。」今年6月,他的研究项目获得政府「产学研1+计划」(RAISe+)资助,为六位获得拨款的中大学者之一。

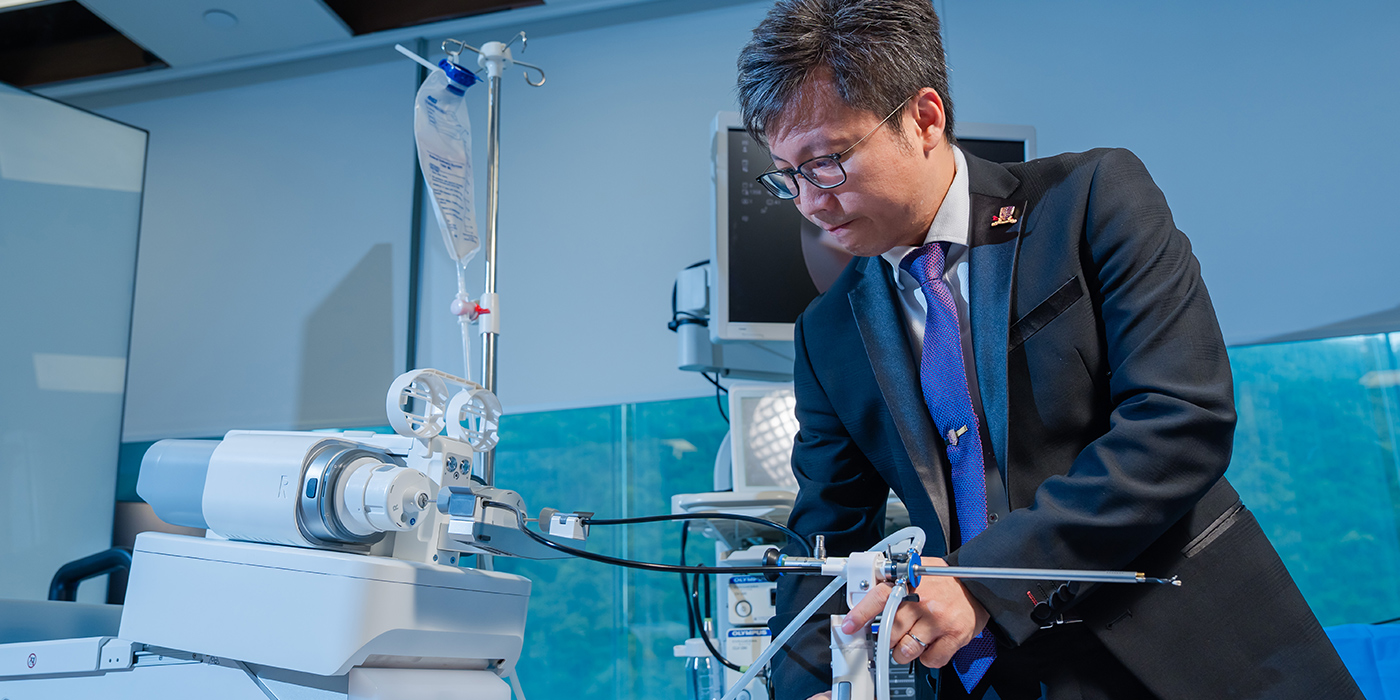

郭教授展示机械人系统运作

安全至上

郭教授2007年开始着手研究医疗机械人,当时已有不少医生利用机械平台进行微创手术。这类手术尽量经自然腔道进入人体,虽能减低对病人伤害,却衍生出另一个问题。郭教授解释,「传统工具自由度太低,不能轻易伸进某些身体部位,更有可能会错误刺穿(壁膜),风险因此非常高。」有见及此,他决定开发能从旁协助的仪器,施行手术的人体结构再复杂,也难不倒操刀的医护人员。

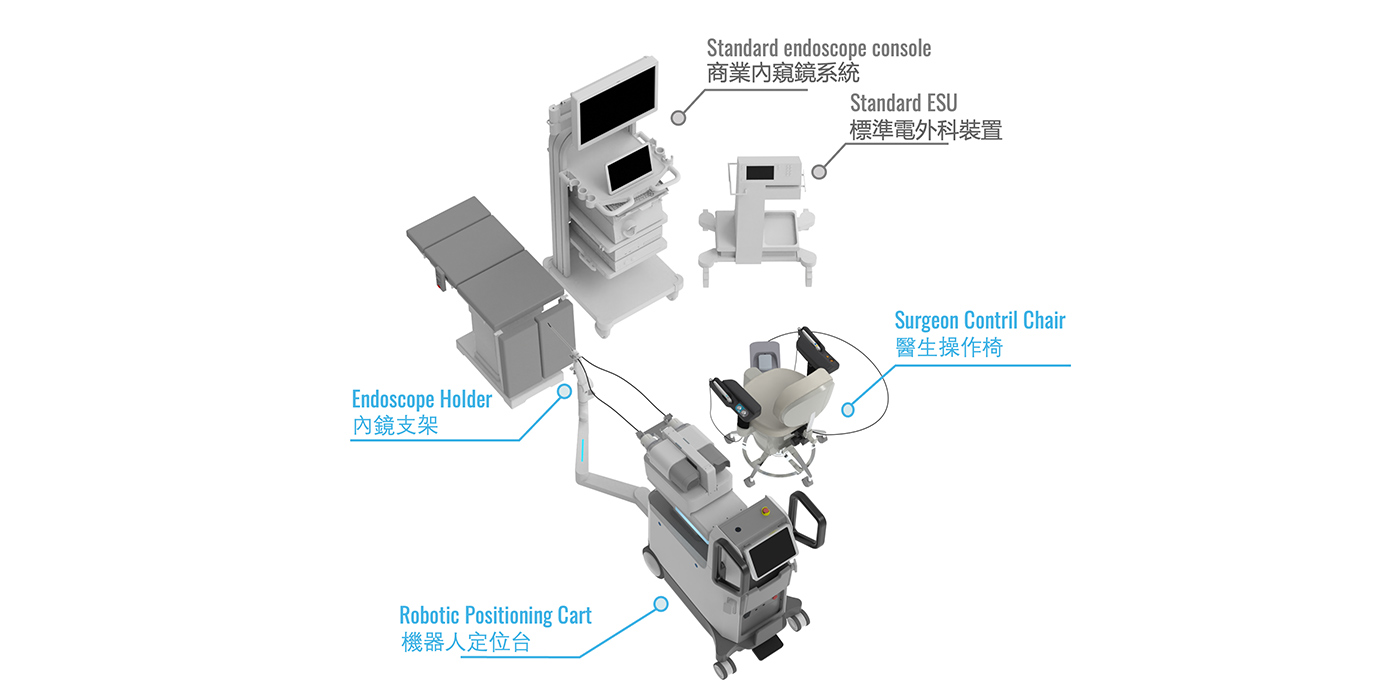

经过多年研究,郭教授的团队研发出机械人系统,供外科医生在狭窄的体内空间进行内窥镜手术。外科医生毋须因手术工具难以操作而觉得无从入手。有别于传统只靠推拉动作操控手术工具,负责医生只需于系统的医生操作椅,遥距操控内窥镜管道内的机械手臂,即可以灵活以双手施行手术。郭教授的手术系统不仅大大减低内窥镜手术难度,扩展手术范围至尿道和结肠等身体器官的狭窄空间,更增加医疗机械人的应用可能性。

平衡各种因素的解决方案

郭教授的机械人系统的特别之处,在于能将膀胱和消化道的肿瘤整块切除。中国每年有超过四百万宗新发膀胱及消化道癌症病例,医疗界因此急需解决方案。但大部份微创手术现时只靠缺乏自由度的手动工具进行,以致手术非常复杂,只有少数外科医生能做到单次手术将肿瘤切除。郭教授的手术平台能经自然腔道,进入膀胱等狭窄球形空间,一次性切除整块肿瘤。

郭教授的机械人系统操作简单易明,初次接触的医生毋须担心自己因欠缺经验而难以掌握仪器操作。教授指出,这部机器的学习门坎不算高,不论资历高低,只需接受训练就可以驾轻就熟。此外,手术系统毋须配搭额外设备,兼容不少医院现有刚性或柔性内窥镜,达致身体不同器官施行手术。

郭教授的手术平台,能与医院现有仪器无缝交接(影像由受访者提供)

郭教授坦言,研究过程的最大挑战,在于达致这种兼容性:「其实,这些内窥镜镜头和管道已经是常规设备,他们经常会用到。我们如何能兼容常规的内窥镜,降低系统的采用成本?」研究团队的解决方案平衡机械手臂柔度、韧度、自由度三个因素,能结合普通内窥镜使用。于稳定的内窥镜成像下,医护人员能直接以双手操作仪器,操作也能收放自如。「手术系统好像一辆车,帮你把镜头带到肿瘤的深处去做手术,我们不想改变你驾车的习惯,但是你要送这些工具去那个地方,就应该一步到位。」郭教授又说:「以往的仪器只能靠单手操作;我们的手术系统解决了这个问题,医生可以轻易剖开身体组织,切割肿瘤。」

一部机器,两个学科

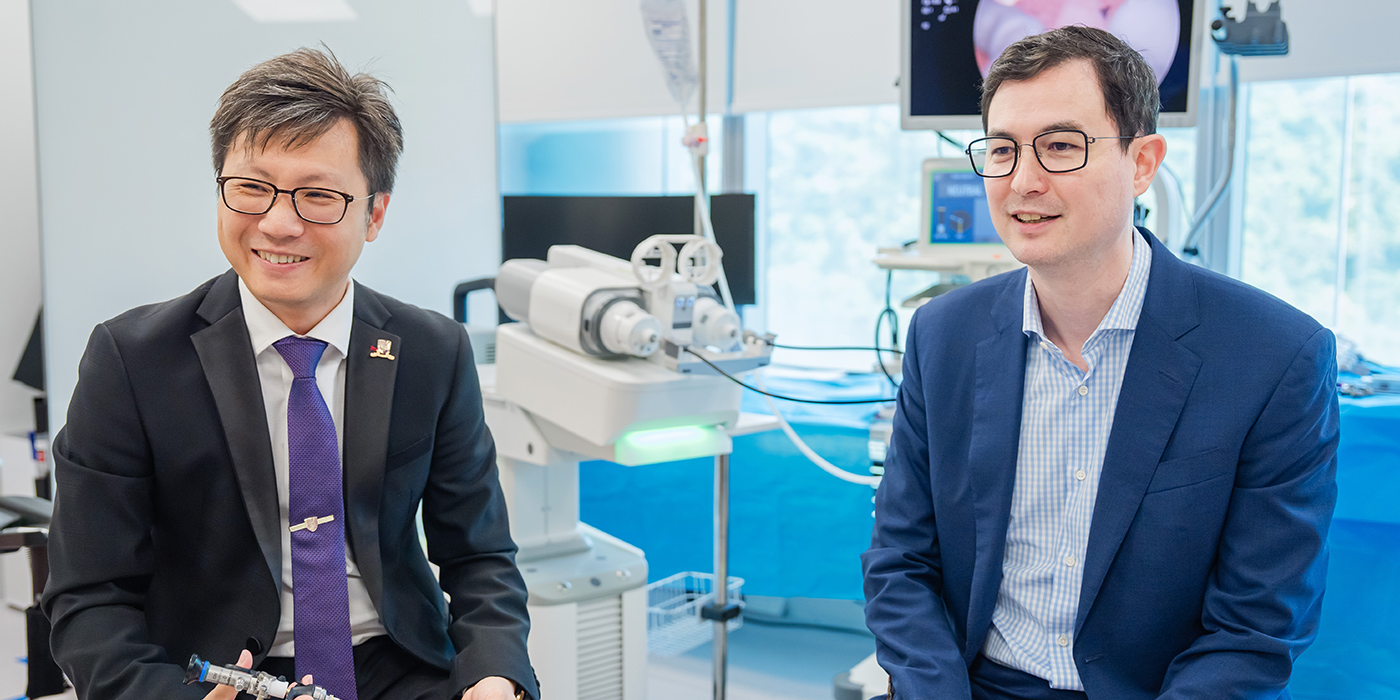

为了完善这个机械人系统,郭教授邀请其他领域的学者合作。医学院耳鼻咽喉 – 头颈外科学系系主任陈英权教授与郭教授相识合作十载,为郭教授提供临床应用的建议。2024年12月,两位教授的合作终于结出累累果实。中大泌尿科团队成功进行首个临床测试,利用机械人系统切除膀胱癌患者体内肿瘤。团队至今已进行十次临床试验,全部病人手术后一至两天已可出院,其后30天也没有大碍。

郭教授与陈英权教授(图右)合作,研发机械手术平台

虽然机械平台发展理想,两位教授仍希望利用「产学研1+计划」拨款进一步拓展仪器性能。临床研究证明,机械平台可用于治疗膀胱癌,他们再接再厉,对付消化道肿瘤,并于未来几个月进行临床试验。同时,他们也准备应用陈教授本行的专业知识,拓展应用至切除耳鼻咽喉肿瘤。陈教授表示,他们也有兴趣发展平台缝合伤口的功能:「某些手术中,需要特意去切穿一些组织。这样的话,我们要有办法缝合伤口。」假若医生手术后任由伤口继续开放,可能会导致发炎,甚至出现并发症;因此手术平台需要有闭合功能,才能防止细菌感染,确保手术安全。

郭教授在中大讲授机械人开发过程,因此深明最受欢迎的机械人往往以实用至上。手术平台既然操作顺利,两位教授希望能尽量发挥其商业潜力,因此团队已为平台申请安全认证,又准备培训计划,迎合潜在用户需要。他们还努力向中、美两地研究肿瘤切除的同行推广,陈教授数月前到访美国,期间也联系当地一所医院进行测试。同时,团队把握机遇,密锣紧鼓与厂商接洽,争取尽快将研究成果转化为商品。

文/徐跃羚

摄/殷志成

文章来源:香港中文大学

原文链接:刚柔并济的机械手 | CUHK in Focus